養護教諭としての貢献が低いという話。

こんにちは。

初めの記事は運動部活動に関する記事と決めていましたが、日本アスレティックトレーニング学会誌が家に届いて、夏の学術集会で気になっていた発表者の熱中症予防に関する原著論文が掲載されていたので、レビューしたいと思います。

今回レビューするのはこちらの論文。

刀根他: 高等学校野球部の選手と指導者を対象とした 熱中症予防に関する実態調査 ―知識・態度・実践,促進要因と阻害要因に着目して―, 日本AT学会誌, 8(1):83-93, 2022

国立大付属の中学校・高校で保健体育科教員をされ、野球部の顧問もされている刀根隆広先生のグループの研究です。共著は養護教諭の先生にも精力的にスポーツ安全やスポーツ医学の研修をされている国際武道大学の山本先生と笠原先生。

中学・高校の野球部の熱中症発生件数は、競技人口あたりの発生頻度は2番目(トップはラグビー)、発生件数は最も多くなっています。

しかし、野球は練習も試合も、低強度の競技とされ、熱中症の原因の1つである脱水のリスクも低いといわれています。つまり、十分な対策を行えば熱中症を予防できるはずなのです。

しかし発生件数が多い。予防の対策が不十分なのでは?と論文冒頭で書かれています。また、高校野球現場でどんな熱中症予防が行われているのかもよくわかっていない、だから基礎資料が必要だ、としています。

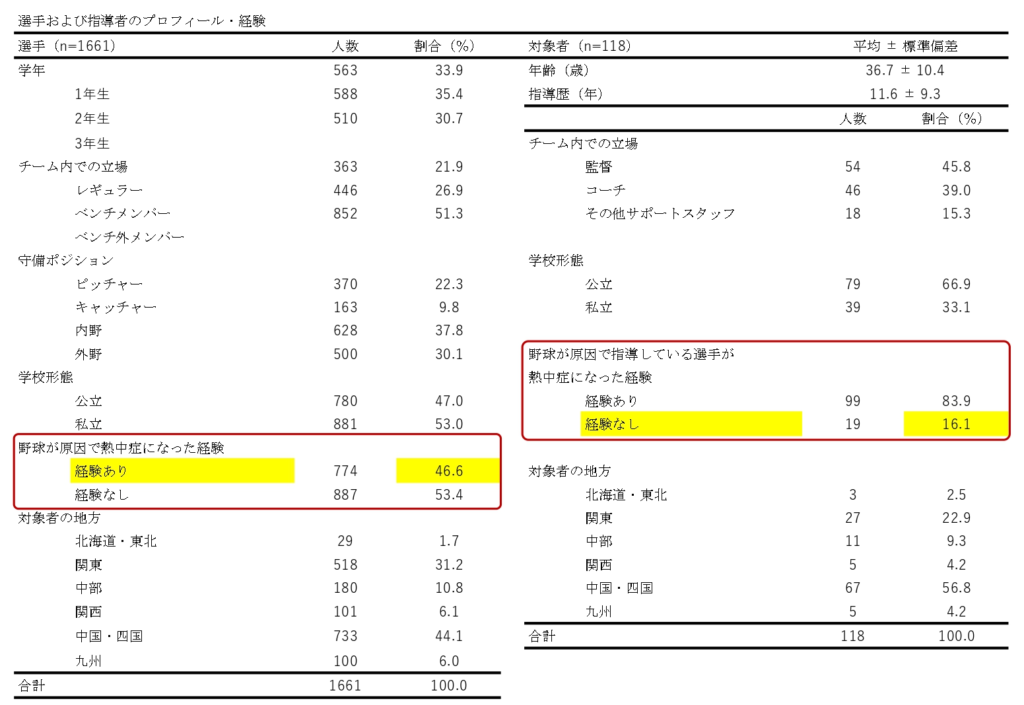

研究グループの対人ルート、縁故関係から対象を選ぶ機縁法で、全国の高校野球部にアンケートを依頼して回答を得ています。得られた回答はなんと1945名(選手1824名、指導者121名)。私はこの規模にまずびっくりしました(対象を機縁法で選んでいるので何らかの偏りが出てしうことは否定できませんね)。有効回答数は1779名(選手1661名、指導者118名)。

質問内容は、熱中症予防のための知識、態度、実践についてそれぞれ訊いて、スコア化しています。また、熱中症の予防行動の実践のために促進する要因と、阻害する要因を例示して、複数回答もできるようにしています。

さて、結果。

まずは回答者のプロフィールですが、野球が原因で熱中症になった経験(選手)と、野球が原因で指導している選手が熱中症になった経験(指導者)を訊いています。選手で熱中症経験があるのは46.6%、熱中症経験がないのは53.4%。選手のこの数字は私のイメージどおり半数弱が熱中症経験ありでした。対して、指導者で指導している選手が熱中症になった経験があるのは83.9%、ないのは16.1%。

ここが少し気になりました。経験なしが少し多いな、という印象です。指導者側に選手の熱中症の見逃しがあるのではないか、と思ってしまいました。もしかしたら指導経験年数が浅い指導者を中心にまだ選手の熱中症を経験していないのかもしれませんが。みなさん、どう思いますか?15%程度の指導者は指導する選手に熱中症は出ていないものなのでしょうか。私はここ経験ありが95%、経験なしは5%くらいになるイメージでした。

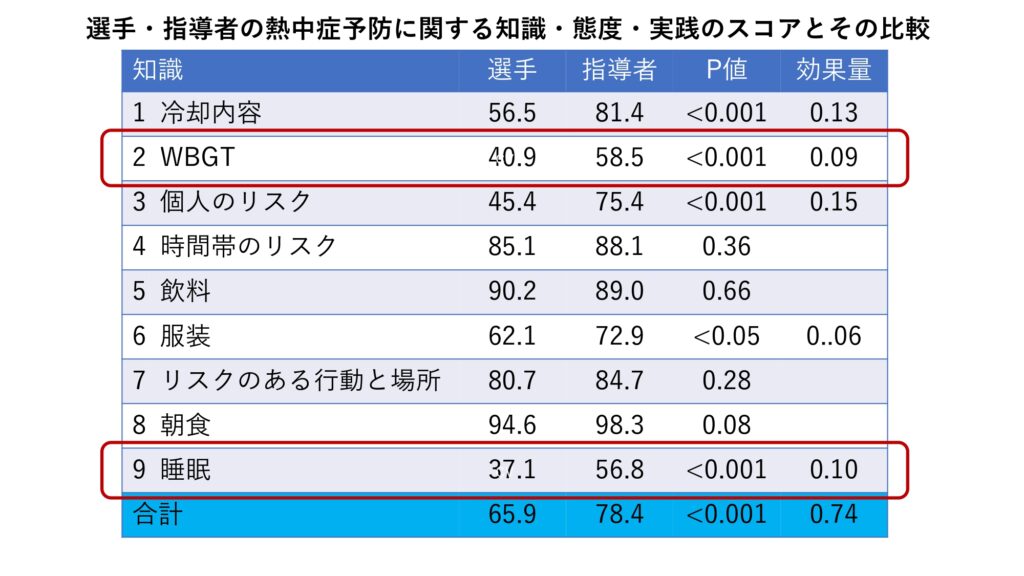

次は熱中症予防に関する知識、態度、実践のスコアです。

まず気になったが、選手と指導者を比較していること。これ以降、論文は選手と指導者の回答の比較を中心に展開されるのですが、論文の構成がそうくるのなら、タイトルや研究目的も「選手と指導者の比較」としてもよかったのでは?と思いました。このタイトルの付け方は、私が修士課程のときに指導教員の先生から指導されたことが大きいのかもしれません。タイトルは論文内容を端的にあらわしているか、口酸っぱく言われたものです。

タイトルにケチをつけてしまいましたが(私だったらどんなタイトルにするだろうか)、選手と指導者の比較をすること自体は高校野球現場の熱中症予防に関する実態を明らかにする上で必要不可欠だと思います。

さて、熱中症予防に関する知識は9つの質問項目からなり、WBGTと睡眠の項目で選手・指導者ともに他よりも低いスコアでした。項目間の統計的比較はされておらず、スコアを見ての私の感想です。WBGT:選手40.9/指導者58.5、睡眠:選手37.1/指導者56.8。

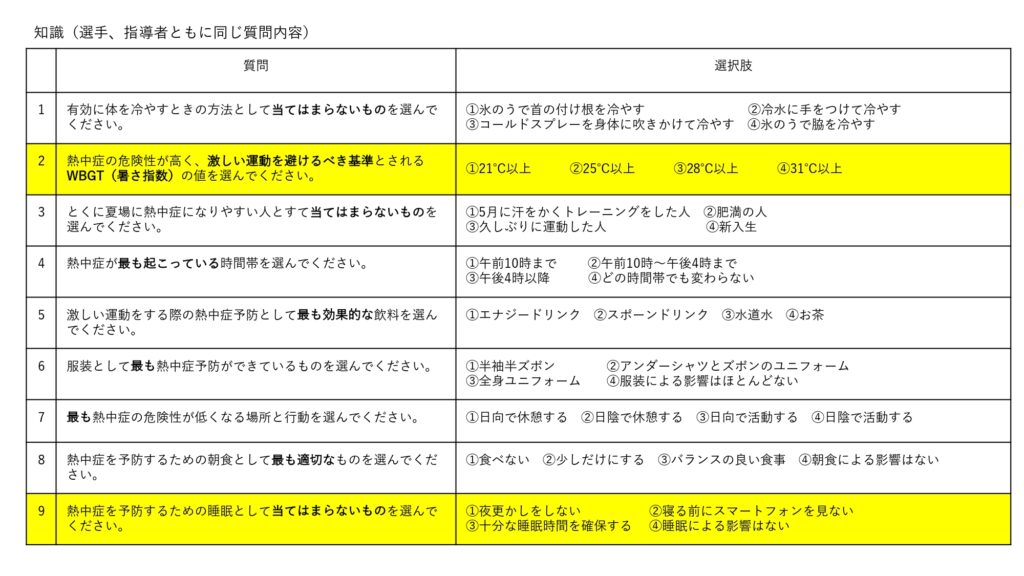

WBGTのスコアと睡眠のスコア、選手と指導者で統計的有意差がありますが、そんなことよりも他の知識の項目7つよりも格段にスコアがこの2つ低いですよね。実際の質問の文章も記載あるので確認します。

2つ目がWBGTに関する知識の項目です。激しい運動を避けるべき基準とされているWBGT値の正解は28℃以上です。実際に使ってないと少し難しい(意識しない)項目ではありますね。しかし、指導者には高いスコアであってほしい項目ですよね。

WBGTについては、私は今年度、小学校で夏前の保健指導として熱中症予防について取り上げ、WBGTの話も高学年にしました。近年、報道でもWBGTのことは取り上げられるようになり、学校でもWBGT計を使って毎日のWBGTが計測されるようになっており、少しずつその存在や数値について広まっている過程なのだと思います。

睡眠の知識に関する項目は9つ目です。高校生、熱中症は睡眠の影響を受けないと思っている人が少なくないのか…指導者もなのか…これはどう解釈したらいいのでしょう?寝るって体力にかなり大切だと思うのですが…

もう1つ選手で知識のスコアが低かった質問に個人のリスクに関する質問があります(選手:45.1/指導者75.4)。3つ目の質問ですが、5月に汗をかくトレーニングをした人は熱中症になりやすい人ではないのですが、この選択肢がパッとこなかったのでしょうか。

ところで、今あげたWBGT、睡眠、個人のリスクは、養護教諭として児童生徒に何らかの機会を使って(集団、個別、保健だよりetc.)指導できる/していることだと思います。ゆえにこの結果は養護教諭としてかなり課題を感じました。前述のように私は夏前の身体測定前のミニ保健指導で高学年にWBGTという指標があることを伝えました。具体的な数字までは言わなかったです。来年度以降、もう少し詳しく話したほうがいいのか、迷っています。保健指導の時間の問題もありますし。

次に、熱中症予防に関する態度は2つの質問項目(必要性と関心)からなり、選手・指導者ともにどちらの項目も80%のスコアでした。選手に関心の項目で指導者と大きくスコアが離れました。関心:選手81.6/指導者96.6 効果量0.55。熱中症経験もない選手も半数以上いたことから、選手の関心のスコアが少し低くなったのでしょうか。そこまで論文では言及されていませんでした。

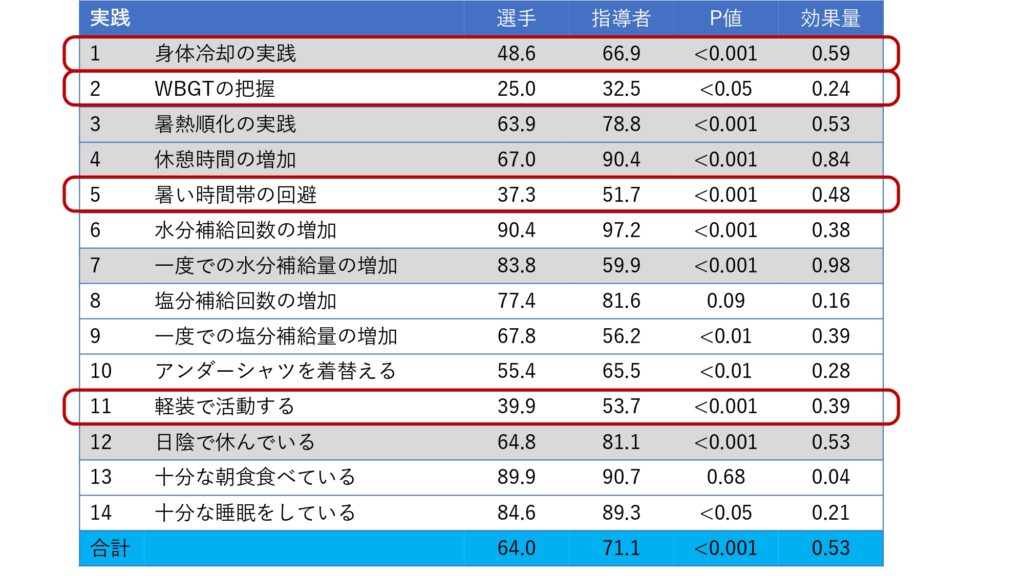

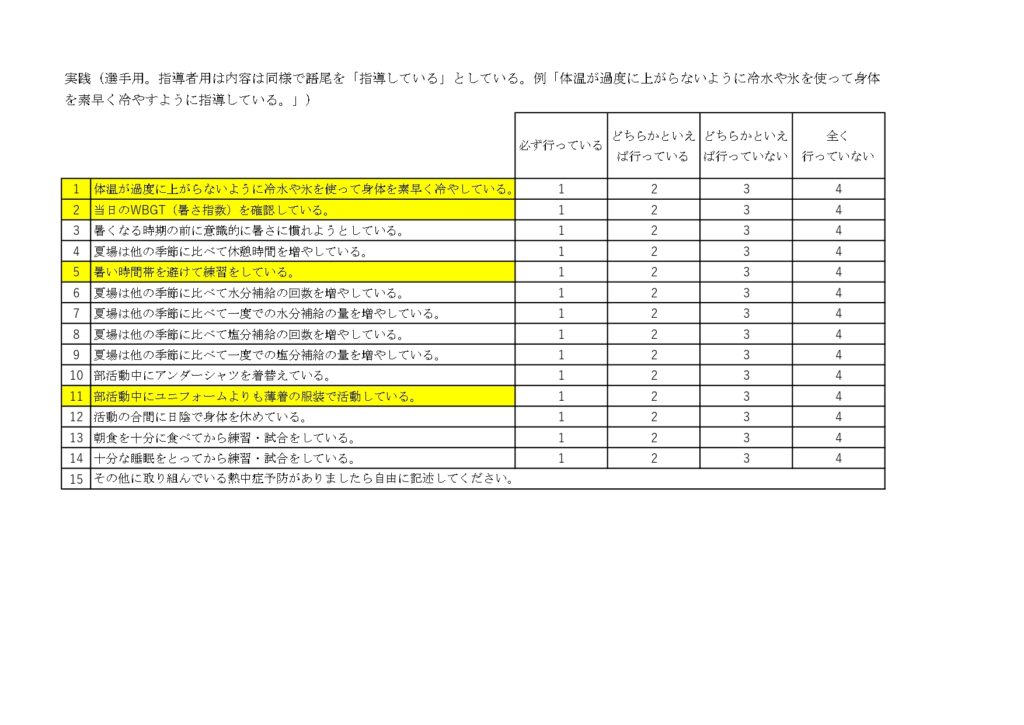

次は熱中症予防に関する実践は14個の質問項目と1つの自由記述項目からなります。

この実践のスコアでも、選手/指導者ともにスコアが他の質問項目より低いと感じた4つの項目に注目します。①身体冷却の実践:選手48.6/指導者66.6 効果量0.59、②WBGTの把握:選手25.0/指導者32.5 効果量0.24、⑤暑い時間帯の回避:選手37.3/指導者51.4 効果量0.48、11軽装で活動する:選手39.9/指導者53.7 効果量0.39、の4つです。

身体冷却のスコアが低いってどういうこと?身体冷やしてないの?って思いませんか?そしてなにより残念だと思うのは指導者がWBGTを把握してないってどういうこと?っていうことです。実際にどんな質問内容はどんなものか確認します。

身体冷却の実践の質問は「体温が過度に上がらないように冷水や氷を使って身体を素早く冷やしている」というのはチームに氷を大量に用意できないと難しいように思いました。1人1リットル分の氷を家から持参するとか?私は自分用にはそうすると思います。

WBGTの確認の質問は「当日のWBGT(暑さ指数)を確認している」です。指導者、必ず行ってください。これが選手も指導者も1番低いスコアになっていて、そのスコアもとても低い。とても残念です。

論文筆者も考察で「WBGTに代表されるようなスコアの結果が乏しい項目を中心とした熱中症予防に関する教育を強化していくことが必要」としています。WBGTは計測機器が現在急速に学校現場に普及しており、簡単に計測することができます。文科省から令和3年2月に保健室の備品として新たにWBGT計を用意するように通知がされており、まだWBGT計がない学校はこの通知をもって購入希望を出しても良いと思います。

考察の中で論文筆者が言及していることについておもしろいと思った点がああります。4休憩時間の増加の項目が選手と指導者でスコアに大きな差があって(選手67.0/指導者90.4 効果量0.84)、論文筆者は「指導者としては休憩時間の増やしているつもりであっても、選手にとっては休憩時間の増加を実感していないことを示唆している」この「ギャップ」を「選手と指導者で十分なコミュニケーション」で解消することが重要と考察しています。小学校でも夏に運動会の練習で体調不良(熱中症様症状)になる児童、「授業途中から少ししんどかったけどがんばりたかった」ってがんばって結局体調不良になること多いなと感じます。これもコミュニケーション不足だと思っています。もちろん、とても難しい。指導者1人で30人の児童生徒と常にコミュニケーションを図るのは至難の技だとも思います。どうにかならんものかと…

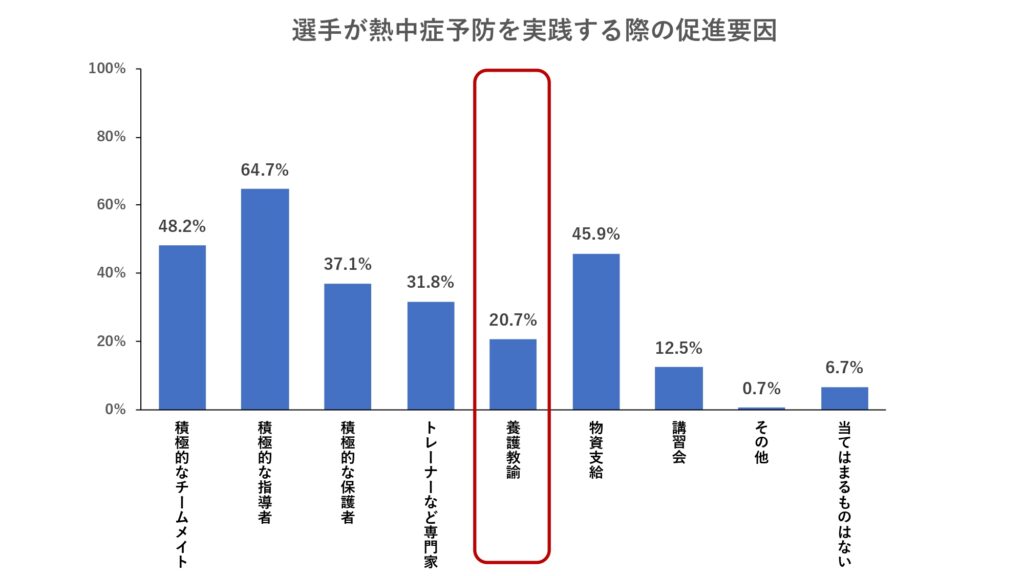

この研究では熱中症予防を実践する際の促進要因/阻害要因も問うています。そして私が養護教諭として1番残念に感じた結果はここにあります。選手が熱中症予防を実践する際の促進要因として養護教諭を挙げたのは20.7%しかいなかったのです。いや、20.7%もいたと捉えたほうがいいのでしょうか。

私は低いな残念だなと感じました。私は高校で養教として勤務したのは臨採の3ヶ月間だけでしたので高校の保健教育をわからないのですが、やっぱり熱中症予防への啓発として養教がもっとがんばりたいなと思ってしまうところです。そして、高校の養教の先生、絶対に熱中症予防も力いれて取り組んでると思うんです。でも、高校生にとってはあまり響いていないって結果に落胆なところです。

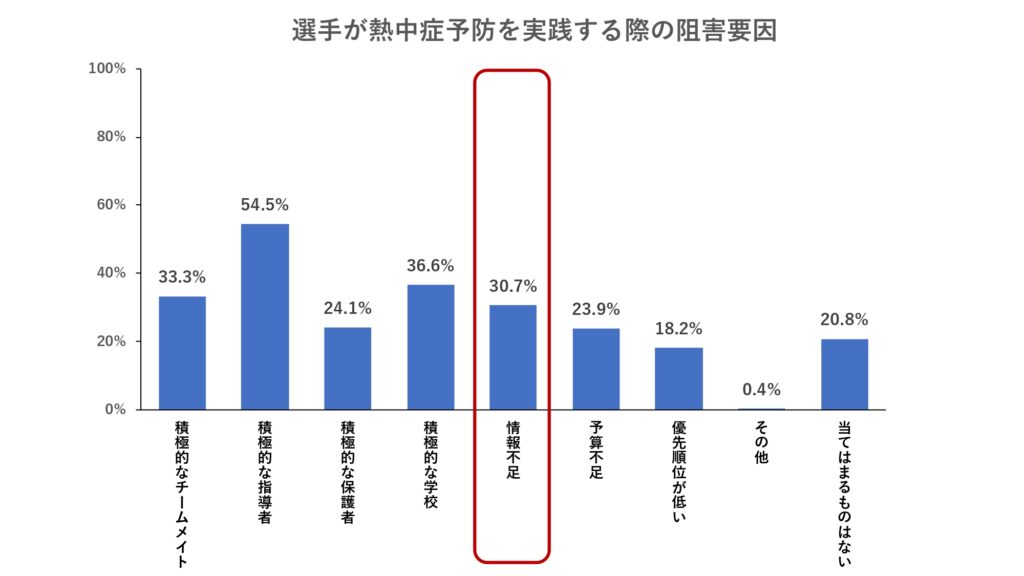

そしてです。選手が熱中症予防を実践する際の阻害要因も聞いています。阻害要因に情報不足を挙げた選手が30.7%もいたのです。

3割の養教が熱中症予防の啓発を怠っているとは思えません。情報不足を挙げた3割の高校生には響いていないのです。どうアプローチしたらよいのか。まだ実践レポートや研究は勉強不足なんでこれから中学校や高校の熱中症予防の実践についても調べていこうと思っています。小学校なら学期毎の身体測定時に15分ほど時間もらえることが多いのですが、高校って養教から集団の保健教育が難しいですよね(イメージです)。

さて、初回のブログはここまでです。自分でも、え!こんな終わり方なの?結局何が言いたいの?って感じなのですが、どうしてもこの刀根先生の論文をレビューしたかったというのがこの記事の主旨ということにしましょう。どのような実践がなされているのかは勉強してまた書こうと思っています。